はじめに

ごぼうは、ユーラシア大陸原産のキク科に属する多年草で、日本では主に野菜として根を利用する植物です。

その歴史は非常に古く、日本には平安時代に薬草として伝来しました。その後、食材としての価値が見いだされ、独自の品種改良が進められた結果、現在では日本の食文化に欠かせない存在となっています。

ごぼうの最大の特徴は、食物繊維が豊富であり、健康効果が高い点にあります。また、独特の香りやシャキシャキとした食感が料理にアクセントを与えます。

日本では「きんぴらごぼう」や「ごぼうサラダ」などの料理が親しまれており、旬の食材として季節ごとの楽しみ方も多岐にわたります。

この記事では、以下のテーマについて詳しく解説します:

- ごぼうの起源とその歴史的背景

- ごぼうの品種と栽培方法

- 栄養価と健康への効果

- 日本および世界の食文化における利用法

- 薬草や民間療法としての活用例

- ごぼうにまつわる文化的エピソード

この記事を通じて、ごぼうについての知識を深め、その魅力を再発見するきっかけにしていただければ幸いです。

ごぼうは、日々の食卓に健康と風味をもたらす重要な野菜として、これからも注目される存在です。

この投稿をInstagramで見る

ごぼうの基本情報

ごぼうは、日本の食文化において重要な役割を果たす野菜の一つであり、その栄養価や風味で知られています。

ここでは、ごぼうの起源や歴史、そして特徴や代表的な品種について詳しく解説します。

ごぼうは、日本独自の食材として進化し、世界に類を見ない存在です。

起源と歴史

ごぼうは、ユーラシア大陸を原産地とする野菜で、その歴史は非常に古いものです。

日本には平安時代に中国から薬草として伝来したとされており、当初は漢方薬や民間薬として利用されていました。

鎌倉時代以降、食用野菜としての利用が進み、江戸時代には広く普及し、各地で独自の品種改良が行われました。

その結果、ごぼうは日本の食文化に欠かせない食材となり、現在も家庭料理や郷土料理に広く使用されています。

また、日本での品種改良の影響を受けたごぼうは、中国やヨーロッパにも伝わり、特に薬草や食用として利用された記録が残っています。

このように、ごぼうは薬用植物から食材へと進化した数少ない例として注目されています。

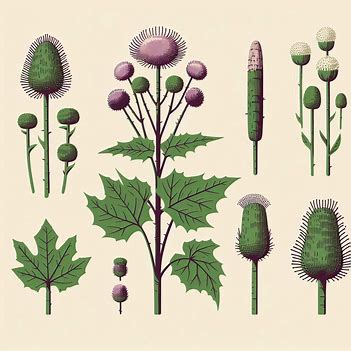

特徴と品種

ごぼうは二年生草本で、地下に深く伸びる根が特徴です。根はまっすぐで長く、品種や栽培地域によって形状や太さが異なります。

根の表皮は濃い茶色で、内部は白っぽく、独特の香りとシャキシャキとした食感が楽しめます。

日本では、地域ごとに特有の品種が育てられており、代表的なものには以下があります:

- 滝野川ごぼう:関東地方で栽培される細長い品種で、根の長さは約1メートルに達します。繊維質が少なく柔らかいため、煮物やきんぴらに適しています。

- 堀川ごぼう:関西地方で育てられる太く短い品種で、直径は5センチメートル以上になることもあります。煮込み料理や詰め物料理に利用されることが多いです。

- 大浦ごぼう:千葉県特産の品種で、太さが際立ち、内部に空洞ができることが特徴です。煮物や伝統料理に用いられています。

これらの品種は、それぞれの地域の気候や土壌条件に適応しながら栽培されてきました。

日本では特に、食感や風味を重視した品種改良が進んでおり、多様な調理法に対応できる点が魅力です。

さらに最近では、若い茎や葉を食用とする「葉ごぼう」も注目されています。これにより、ごぼうはさらに多様な形で利用されています。

ごぼうの栄養素と健康効果

ごぼうは、栄養価が非常に高いことで知られており、現代の健康志向に合った食材として注目を集めています。

その主要な栄養素は、特に腸内環境を整えたり、身体の機能をサポートする働きに優れています。ここでは、ごぼうに含まれる栄養素とその健康効果、さらに注意点について詳しく解説します。

栄養素の概要

ごぼうは、食物繊維を豊富に含む野菜の一つで、腸内環境の改善に役立つ食品として知られています。

可食部100グラム中には約5.7グラムの食物繊維が含まれており、不溶性と水溶性の両方の食物繊維がバランス良く含まれている点が特徴です。

特に注目されるのが、水溶性食物繊維であるイヌリンです。

イヌリンは腸内で善玉菌のエサとなり、腸内フローラを整える働きが期待されています。また、血糖値の急上昇を防ぐ効果もあるとされており、糖尿病予防にも役立つ可能性があります。

そのほか、ごぼうには以下のような栄養素が含まれています:

- カリウム:体内のナトリウム濃度を調整し、高血圧予防に寄与します。

- マグネシウム:骨の健康をサポートし、筋肉や神経の正常な働きに重要です。

- ポリフェノール:抗酸化作用を持ち、細胞の老化を防ぐ効果が期待されます。

これらの栄養素が豊富に含まれる一方で、ごぼうは100グラムあたり約65キロカロリーと低カロリーであり、ダイエットにも適した食材です。

健康効果と注意点

ごぼうはその栄養素により、健康面で多くの効果が期待されています。

特に、ポリフェノールの一種であるクロロゲン酸には抗酸化作用があり、体内の酸化ストレスを軽減する働きがあるとされています。これにより、動脈硬化や心疾患の予防にもつながる可能性があります。

また、食物繊維による便秘の改善効果や、血糖値コントロールへの寄与も大きな利点です。イヌリンや他の食物繊維は、腸内環境を整えるだけでなく、満腹感を得やすくするため、過食を防ぐ効果も期待できます。

一方で、いくつかの注意点も存在します。

まず、ごぼうに含まれるポリフェノールは、過剰摂取によって一部の人に消化不良や腸内ガスを引き起こす場合があります。

さらに、ごぼうはキク科植物に属するため、キク科アレルギーを持つ人は注意が必要です。摂取後に皮膚のかゆみや腫れ、消化器系の不調を感じた場合は、直ちに摂取を中止し、医師に相談することが推奨されます。

また、健康食品やサプリメントとして濃縮されたごぼうエキスを摂取する際には、適切な用量を守ることが重要です。特に妊娠中や授乳中の方、慢性疾患を持つ方は、事前に医師に相談することが必要です。

このように、ごぼうは健康的な食生活を支える食材でありながら、正しく利用することでその恩恵を最大限に享受できる野菜です。日常的に取り入れることで、より健康的な生活を実現するための力強い味方となるでしょう。

ごぼうの栽培と収穫

ごぼうは栽培に手間がかかる一方で、適切な条件と工夫を行えば家庭菜園でも育てることができます。

深い根を持つため、土壌の準備が重要であり、連作障害を防ぐ輪作も求められます。ここでは、栽培条件から収穫、保存方法までを詳しく解説します。

栽培条件

ごぼうの栽培には、深い耕土と排水性の良い土壌が必要です。

根が1メートル以上深く伸びるため、地面が柔らかく、障害物のない環境を整えることが重要です。また、ごぼうは連作障害を起こしやすい作物のため、同じ畑でキク科作物を数年間栽培しないことが推奨されます。

以下は、栽培に必要な基本条件です:

- 土壌の準備:栽培する畑は事前に深く耕し、堆肥や苦土石灰を混ぜ込むことで栄養分を補充します。

- 発芽適温:20~25度が最適で、春蒔き(2~4月)と秋蒔き(10~11月)の二通りの方法があります。

- 日照:日当たりの良い場所を選び、十分な日光を確保します。

春蒔きでは、約5~6ヶ月の栽培期間を経て10月以降に収穫が始まります。一方、秋蒔きの場合は翌年の夏頃に収穫可能です。どちらの場合も、栽培期間中に適切な間引きや追肥を行うことで、根を太く長く育てることができます。

収穫と保存方法

ごぼうの収穫は、根の成長が十分進んだタイミングで行います。滝野川ごぼうなどの長根種では、根が約1メートル、直径2~3センチに達した時が収穫の目安です。

また、収穫時期を見極めるポイントとして、葉が黄色く変色し始めた頃が適期とされています。

収穫時には、根を傷つけないように掘り出すことが重要です。以下の手順を参考にしてください:

- 根の周囲をスコップや鍬で慎重に掘り下げる。

- 根元をしっかりと持ち、まっすぐ上に引き抜く。

- 土を落とし、直射日光を避けて保存準備を行う。

保存時には、泥付きのまま新聞紙などで包み、日の当たらない冷暗所に立てて保管するのが最適です。冷蔵庫で保存する場合は、洗いごぼうの場合でも乾燥を防ぐためにラップで包むことが重要です。

また、調理で使い切れなかったごぼうは、茹でた後に保存容器に入れ、冷蔵保存することで鮮度を保つことができます。

特に、水に浸けすぎると食感や風味が損なわれるため注意が必要です。鮮度を長く保つためには、短期間で使い切るのが理想的です。

ごぼうの栽培と収穫は手間がかかるものの、その香り高い風味や栄養価の高さを味わうためには十分な価値があります。家庭菜園での栽培にもチャレンジすることで、より新鮮でおいしいごぼうを楽しむことができるでしょう。

ごぼうの食文化と料理

ごぼうは日本を代表する伝統野菜として、さまざまな料理に用いられています。

その特有の香りや歯触りは、和食の中で重要な位置を占めています。また、世界各国でも薬用や食材として利用されるなど、多様な文化的背景を持っています。ここでは、日本と世界におけるごぼうの食文化と具体的な利用法について詳しく解説します。

日本における食文化

日本では古くからごぼうが愛され、多くの家庭料理や郷土料理に用いられてきました。

その特長的な香りと歯応えが、煮物や揚げ物など幅広い料理に適しています。

特に、「きんぴらごぼう」や「たたきごぼう」はおせち料理の定番として親しまれています。

代表的な料理として以下のものがあります:

- きんぴらごぼう:細切りにしたごぼうと人参を炒め、醤油、砂糖、みりんで味付けした料理です。ピリッとした唐辛子の辛味がアクセントとなり、ご飯のお供に最適です。

- たたきごぼう:ゆでたごぼうを軽く叩いて繊維をほぐし、胡麻酢で和えたシンプルながら風味豊かな一品です。

- ごぼうサラダ:茹でたごぼうをマヨネーズやドレッシングで和えたサラダで、シャキシャキとした食感が楽しめます。

- 柳川鍋:ごぼうを土鍋で煮込み、卵でとじた料理で、独特の香りが具材の旨味を引き立てます。

- 天ぷら:ごぼうのかき揚げは、サクサクとした食感が特徴で、抹茶塩や天つゆでいただくのが一般的です。

また、「新ごぼう」や「若ごぼう」といった季節ごとの利用法も日本特有の文化です。

新ごぼうは柔らかく香りが良いため、生でサラダにすることが多く、若ごぼうは茎や葉も一緒に炒め物や和え物として楽しめます。

旬の食材を最大限に活用する日本の食文化の中で、ごぼうは季節感を味わう重要な存在となっています。

世界での利用法

ごぼうは日本だけでなく、世界各地でさまざまな形で利用されています。

特に中国や韓国では、薬用や食材としての伝統があります。中国では「牛蒡子」という名で漢方薬として使われ、消炎作用や解毒効果が期待されています。韓国では、ごぼうを使った郷土料理やおかずが豊富で、炒め物や煮物、キムチの具材としても使われます。

ヨーロッパでは、ごぼうは食材というよりも民間薬としての利用が一般的です。ごぼうの根を乾燥させたハーブティーやオイルは、デトックス効果や皮膚の健康を促進する目的で使われることが多いです。

また、西洋では「西洋ゴボウ」(サルシファイ)と呼ばれるセリ科の植物があり、見た目は似ていますが、キク科のごぼうとは異なる野菜です。

西洋ゴボウは、煮込み料理やスープの具材として利用され、クリーミーな食感と甘みが特徴です。

さらに、ブラジルなど南米でも、日本移民の影響でごぼうが食材として取り入れられました。

現地の料理にアレンジされながら、日本の味を残した形で親しまれています。

このように、ごぼうは地域や文化によって異なる方法で活用されています。日本の伝統的な利用法に加え、世界の多様な食文化の中での役割も学ぶことで、さらにごぼうの魅力を深く理解することができます。

ごぼうの医薬品としての利用

ごぼうは、古くから中国医学や漢方薬で重要な薬草として利用されてきました。

その根や種子には利尿作用や解毒作用が期待され、多くの処方で使用されています。

一方で、現代医学では、効果や安全性についての科学的研究が進められており、注意点も指摘されています。ここでは、漢方や民間療法での使用例と医学的見解について詳しく解説します。

漢方や民間療法

ごぼうは、中国医学において長い歴史を持ち、特に種子は「牛蒡子(ごぼうし)」と呼ばれる生薬として知られています。

根は「牛蒡根(ごぼうこん)」と称され、発汗や利尿作用があるとされています。これらは消炎や解毒を目的とした処方に用いられることが多く、湿疹やのどの痛みなどの症状に対する効果が期待されています。

具体的な処方例として、以下のようなものがあります:

- 消風散(しょうふうさん):湿疹や皮膚炎を和らげるための漢方処方で、牛蒡子が含まれています。

- 柴胡清肝湯(さいこせいかんとう):のどの痛みや咳を和らげる作用が期待される処方です。

- 駆風解毒湯(くふうげどくとう):解毒作用を重視した処方で、熱性疾患に用いられます。

民間療法としても、ごぼうの根や葉が多岐にわたる症状に利用されています。

例えば、葉を煎じて湿布に使い、神経痛やリウマチを和らげるといった方法や、乳腺炎の際に種子を煎じて飲むなどの伝統的な用法が伝わっています。

医学的見解と注意点

現代医学では、ごぼうの成分についての研究が進められています。

特に根に含まれるポリフェノールであるクロロゲン酸は、抗酸化作用や抗炎症作用が期待されています。さらに、水溶性食物繊維であるイヌリンは、腸内環境の改善に寄与すると考えられています。

しかし、現時点でごぼうに関する信頼性の高い研究データは限られており、「特定の疾患に対する効果が確実に認められる」という証拠は十分に得られていません。

一部のハーブティーやサプリメントが健康改善を謳っていますが、米国食品医薬品局(FDA)は、エビデンスが不十分な代替医療として注意喚起を行っています。

以下は、利用時の注意点です:

- アレルギーのリスク:ごぼうはキク科植物のため、キク科アレルギーを持つ人には注意が必要です。特にごぼうオイルは接触皮膚炎を引き起こす可能性があります。

- 妊婦や授乳中の利用:安全性に関するデータが不足しているため、自己判断での利用は控えるべきです。

- 薬との相互作用:血糖値に影響を与える可能性があるため、糖尿病患者や血液をサラサラにする薬を服用している人は医師に相談することが推奨されます。

サプリメントとしての利用には過剰摂取のリスクもあるため、食品として日常的に摂取する形が最も安全です。

また、医薬品的な効果を期待する場合は、専門家の指導のもとで利用することが重要です。

ごぼうは伝統医学の中で多くの効能が語られてきましたが、現代の科学的視点では限定的なエビデンスに留まっています。適切な知識を持ち、安全に利用することが大切です。

ごぼうにまつわるエピソードと文化

ごぼうは日本の食文化や歴史の中で重要な位置を占めており、地域ごとの行事や歴史的な逸話を通じて、特別な意味を持っています。

ここでは、ごぼうにまつわる興味深い歴史的なエピソードや文化的な側面について詳しく解説します。

歴史的な逸話

ごぼうにまつわる最も有名な逸話の一つが、太平洋戦争中の捕虜への提供に関するエピソードです。

日本では古くからごぼうが食材として親しまれていましたが、戦時中、連合軍の捕虜にごぼうを提供した際、これが「木の根」と誤解され、虐待の一環として告発されたという話が広まりました。

この話は、日本と西洋の食文化の違いがもたらした悲劇的な誤解として語られることが多いです。

このエピソードについては議論が続いており、実際には捕虜の劣悪な待遇が問題視された結果、ごぼうの提供が直接的な原因ではなかったとの指摘もあります。

しかし、この逸話は日本の食文化が世界でどのように受け取られるかを考える上で、重要な教訓となっています。

また、日本では「ごぼう抜き」という表現が、駅伝やリレー競技などで一気に他者を追い抜くことを指す言葉として使われています。

これはごぼうを土から勢いよく引き抜く様子になぞらえたもので、日常的な言葉の中にもごぼうが浸透している例と言えるでしょう。

地域の祭りと行事

ごぼうは日本各地で地域の特産品として愛され、多くの行事や祭りのテーマにもなっています。

その中でも特に有名なのが、福井県越前市で毎年2月17日に行われる「ごぼう講」です。

「ごぼう講」は江戸時代から300年以上続く伝統行事で、地域の豊作と繁栄を願う祭りです。

この祭りでは、山盛りのごぼう料理や「物相飯(もっそうめし)」と呼ばれる高さ約15cmの盛り飯が振る舞われます。

料理は味噌和えや丸揚げなど、シンプルながらごぼうの風味を存分に味わえるものが中心です。

地域の人々が一堂に会し、ごぼうを囲んで絆を深める貴重な機会として親しまれています。

また、他の地域でもごぼうをテーマにした祭りやイベントが開催されています。

例えば、千葉県匝瑳市の「大浦ごぼう」は、地元特産品として地域行事や観光資源の一環として活用されています。

これらの祭りは、地域の特産物を守りながら地元文化を継承する取り組みの一環です。

さらに、言葉や表現にもごぼうが反映されています。

例えば、「太平洋でごぼうを洗う」という表現は、男女関係の比喩として使われるなど、ごぼうが日本人の生活や文化に根付いていることを示しています。

このように、ごぼうは単なる野菜にとどまらず、歴史や文化、地域の絆を象徴する存在です。

ごぼうを通じて、日本人の暮らしや文化がどのように形作られてきたのかを理解することができます。

この投稿をInstagramで見る

まとめ

ごぼうは、食材としてだけでなく、日本の文化や歴史、そして健康面においても多くの側面を持つ重要な野菜です。

その起源はユーラシア大陸にあり、日本へは平安時代に薬草として伝わり、その後、品種改良を通じて現在のような食文化に深く根付いてきました。

特に日本では、「きんぴらごぼう」や「たたきごぼう」といった伝統料理から、現代の創作料理に至るまで幅広く利用され、その香りや歯応え、栄養価の高さが親しまれています。

ごぼうの栄養面では、食物繊維やポリフェノールなど健康に寄与する成分が豊富で、腸内環境を整えたり抗酸化作用が期待されています。

また、地域によって異なる品種や栽培方法が存在し、それぞれの特性を活かした料理や用途が工夫されています。

福井県の「ごぼう講」のように、地域文化や行事にも深く結びついており、人々の絆を深める役割も果たしています。

一方で、ごぼうは歴史的なエピソードや誤解による逸話を持つ野菜でもあります。

太平洋戦争中に捕虜に提供されたごぼうが「木の根」と誤解され、文化の違いが引き起こした問題として語られることもあります。

こうした背景は、ごぼうがただの野菜以上の存在であることを示しており、文化的、歴史的な意義を考える上で重要な教訓となっています。

さらに、現代医学や漢方においても、ごぼうの健康効果や医薬品としての利用が注目されています。

根や種子を用いた漢方処方は、古来より多くの症状に効果を発揮するとされてきましたが、科学的な研究が進むにつれ、その安全性や効果についての議論も行われています。

特にアレルギーのリスクやサプリメントの過剰摂取には注意が必要であり、適切な知識を持った上での利用が求められます。

ごぼうは、農作物としての栽培や食材としての利用だけでなく、文化的・歴史的な背景や健康効果など、多面的な価値を持つ存在です。

私たちの日常に根付いた野菜でありながら、その奥深さには驚かされることも多く、改めてごぼうの魅力を再発見するきっかけとなるでしょう。

最後に、この記事を通じてごぼうの魅力や意義について知識を深めていただけたのであれば幸いです。

ごぼうを味わうことで、食卓だけでなく、文化や歴史、健康面においても豊かさを感じられることでしょう。

これからもごぼうの伝統を大切にしつつ、新しい利用法や価値を探求していくことが求められます。