はじめに

ヒドラは、淡水に生息する小型の無脊椎動物であり、刺胞動物門ヒドロ虫綱ヒドラ科に分類されます。体長は約1cmほどの小さな生物ですが、驚異的な再生能力を持つことで知られており、生物学的な研究対象として非常に重要視されています。

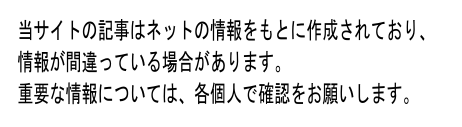

ヒドラは、群体を作らず単独で生活し、池や川などの淡水域に生息しています。その特徴的な外見として、細長い体と6〜8本の触手を持ち、体の一端にある足盤を使って水草や岩に付着します。触手には毒針を持つ刺胞があり、これを利用してミジンコなどの小型の動物を捕食します。

ヒドラが特に注目される理由は、再生能力の高さと老化しない特性にあります。通常、多くの生物は時間とともに老化し、寿命を迎えますが、ヒドラにはそのような老化現象が見られません。細胞が分裂し続けることで、常に若い状態を維持することができるのです。このため、ヒドラは「老化しない生物」として特に注目されており、再生医療や寿命研究の分野で重要なモデル生物とされています。

ギリシャ神話のヒュドラに由来する名前の意味

ヒドラという名前は、ギリシャ神話に登場する「ヒュドラ」に由来しています。ヒュドラは、九つの首を持つ怪物として知られ、ヘラクレスの十二の功業の一つとして討伐されたことで有名です。ヒュドラの特徴は、首を切られても新たに生えてくる再生能力を持っていたことです。この特性が、現実のヒドラの優れた再生能力と類似しているため、その名が付けられました。

ヒュドラの神話では、ヘラクレスがヒュドラの首を切り落としてもすぐに新しい首が生えてくるため、一つの首を切ると二つに増えると恐れられました。この点が、ヒドラが切断されても完全な個体として再生する性質とよく似ています。さらに、ヒドラの生殖方法の一つである出芽も、「親から新しい個体が増えていく」という点で神話のヒュドラと共通していると考えられます。

生物学的に注目される理由

ヒドラは、生物学的に非常に興味深い特性を持っており、主に以下の二つの点で科学者たちの注目を集めています。

ヒドラは、体を切断されても完全に再生する能力を持っています。例えば、ヒドラを二つに切ると、それぞれの断片が新しいヒドラとして再生します。さらに、細かく切断しても、それぞれが自己組織化し、完全なヒドラへと成長します。この再生のメカニズムは、ヒドラの体が多能性幹細胞によって構成されていることに起因しています。

この能力を支えているのが、ヒドラのFoxO遺伝子です。この遺伝子は、幹細胞の維持や再生能力に関与しており、ヒドラが老化しないことにも関係しています。ヒドラは細胞分裂を絶えず行うことで、組織の損傷を修復し、常に健康な状態を維持することができるのです。

一般的に生物は加齢とともに細胞の機能が低下し、老化が進行します。しかし、ヒドラにはこのような老化の兆候が見られません。これは、ヒドラが絶えず新しい細胞を作り続けることによって、古い細胞を完全に入れ替えているためです。

この特性により、ヒドラは「不老不死の生物」とも呼ばれ、老化研究の分野で大きな注目を浴びています。ヒドラの幹細胞は他の動物と比較して非常に活性が高く、寿命を決定する因子として研究が進められています。

科学者たちは、ヒドラの細胞再生メカニズムを解明することで、人間の老化を遅らせる技術や再生医療の発展につなげようとしています。もし、ヒドラのように細胞が常に健康な状態を維持できるようになれば、人間の寿命を延ばすことも夢ではないかもしれません。

ヒドラの基本情報

ヒドラは、淡水に生息する小型の無脊椎動物であり、刺胞動物門ヒドロ虫綱ヒドラ科に分類される生物です。体長は1cm程度と小さく、目立たない存在ですが、驚異的な再生能力を持ち、生物学の研究において非常に重要な役割を果たしています。

ヒドラは、一般的に池や湖、川の水草や岩の表面に付着して生活しています。他の刺胞動物とは異なり、クラゲのような群体を形成せず、単独で生活することが特徴です。そのため、自然界においては比較的目立たない存在ですが、特異な生態と生物学的特性から研究対象としての価値が高い生物です。

分類と特徴

ヒドラは、動物界の中でも比較的原始的なグループに属する刺胞動物の一種です。刺胞動物門の中でも、ヒドラはヒドロ虫綱に分類され、さらにヒドラ科のヒドラ属に含まれます。

- 刺胞動物門:クラゲやサンゴと同じ門に分類される

- ヒドロ虫綱:主に小型で、ポリプ型が発達した種類

- ヒドラ科:淡水に生息し、群体を作らず単独で生活する

この分類上の特徴から、ヒドラは刺胞(毒針)を持つ動物であり、小型ながらも獲物を捕獲し、捕食する能力を持っています。また、他のヒドロ虫類とは異なり、クラゲのような生活形態を持たず、一生をポリプ(付着した形態)のままで過ごします。

体の構造

ヒドラの体は細長い筒状をしており、その両端には異なる機能を持つ器官が配置されています。

- 体長:約1cm(伸縮自在で、触手は体長の数倍に伸びることもある)

- 口盤:体の上部にあり、獲物を捕食する口がある

- 触手:6〜8本程度が口の周りに配置され、刺胞を持つ

- 足盤:体の下部にあり、基質に付着するための器官

特に、触手はヒドラの捕食において非常に重要な役割を果たします。触手には刺胞(毒針)が多数存在し、これを使ってミジンコなどの小型甲殻類を捕らえ、麻痺させて食べることができます。

移動方法と色の違い

ヒドラは基本的に足盤を使って基質に付着していますが、移動することも可能です。主な移動方法には以下のようなものがあります。

- ループ移動:足盤と口盤を交互に使いながら進む

- バク宙移動:弾むようにして前進する

- 浮遊移動:基質から離れて水流に乗って移動

また、ヒドラの色には個体差がありますが、一般的には透明がかった褐色をしているものが多いです。ただし、一部のヒドラは体内に共生藻を持っており、全身が緑色になる場合もあります。これは、共生藻が光合成を行うことでヒドラに栄養を供給するためであり、環境によっては緑色の個体が優勢になることもあります。

このように、ヒドラは小さな体ながらも独特な形態を持ち、環境に適応しながら生活しています。

ヒドラの生態と生活環

ヒドラは、淡水域に生息する小型の無脊椎動物であり、刺胞動物の中でも特殊な生態を持っています。通常、刺胞動物といえばクラゲやサンゴなど海水環境に生息する種が多いですが、ヒドラはその例外で、淡水の環境に適応しています。

生息地や食性、移動方法など、ヒドラの生態は非常に興味深く、他の水生生物とは異なる特徴を持っています。ここでは、ヒドラの具体的な生態とその生活環を詳しく解説します。

生息地

ヒドラは主に淡水域に生息し、特に水の流れが穏やかで、栄養が豊富な環境を好みます。以下のような場所で見つけることができます。

- 池や湖:水草や沈んだ木片の表面に付着

- 川の浅瀬:流れが緩やかで、石や水草の多い場所

- 人工の水槽:水質が安定していれば飼育も可能

ヒドラは、水草や岩の表面に付着して生活することが多く、足盤を使って基質にしっかりと固定されています。外敵から身を守るために、環境に応じて体を縮めたり、触手を広げたりすることができます。

ただし、ヒドラは完全に固着生活を送るわけではなく、環境が変化したり、餌が不足したりすると移動する能力も持っています。そのため、水槽などで飼育すると、いつの間にか別の場所に移動していることもあります。

食性

ヒドラは肉食性の動物であり、小型の水生生物を捕食します。主に以下のような獲物を狙います。

- ミジンコ:ヒドラにとって最も一般的な餌

- ワムシ:非常に小型の動物プランクトン

- その他の小型甲殻類:水中を漂う微小な生物

ヒドラの捕食方法は独特で、触手にある刺胞(毒針)を利用して獲物を捕らえます。刺胞には神経毒が含まれており、これに触れた小型の水生生物は即座に麻痺し、動けなくなります。

捕食の流れは以下のようになります。

- 触手をゆっくりと伸ばし、獲物が触れるのを待つ

- 獲物が接触すると、刺胞が発射され、神経毒を注入

- 麻痺した獲物を触手で口元へ運ぶ

- 口を大きく開いて獲物を飲み込み、消化を開始

ヒドラの口は非常に柔軟であり、通常は閉じていますが、獲物を飲み込む際には大きく開きます。消化が終わった後、消化できなかった不要な部分(殻や固い部分など)は口から吐き出します。

移動方法

ヒドラは基本的に足盤で基質に付着して生活しますが、状況に応じて移動することもできます。移動方法にはいくつかの種類があります。

1. ループ移動(尺取虫のような動き)

ヒドラの最も一般的な移動方法は、足盤と口盤を交互に使う「ループ移動」です。この方法では、まず足盤を基質から離し、口盤を前方に付着させた後、足盤を移動させて再び固定します。

この動きは尺取虫のような動きに似ており、ヒドラはこの方法でゆっくりと前進することができます。

2. バク宙移動(アクロバティックな動き)

ヒドラは逆立ちするようにして移動する「バク宙移動」を行うこともあります。この動きは以下のような手順で行われます。

- 足盤を基質から離し、触手を基盤に付ける

- 触手の反発力を利用して、勢いよく跳ねる

- 空中で回転し、着地して再び足盤を固定

この方法はループ移動よりも素早く移動できるため、環境の変化に素早く対応する際に使用されます。

3. 浮遊移動(流れに乗って移動)

ヒドラは流れに乗って移動することも可能です。この方法では、以下のように行われます。

- 足盤の付着を解き、体を自由にする

- 水流に乗って移動し、別の場所に流れ着く

- 適切な場所を見つけたら、再び足盤を固定

この移動方法は、環境が悪化した際や、餌のある場所へ移動する際に利用されます。

ヒドラの適応力の高さ

ヒドラはこのように、必要に応じて移動し、適応する能力を持っています。通常は水草や岩に付着して生活していますが、環境が変化すると、自ら新たな生息地を求めて移動することができるのです。

また、ヒドラは驚異的な再生能力を持つため、体の一部が損傷してもすぐに回復し、適応しながら生き延びることができます。この特性こそが、ヒドラが長い進化の過程を生き抜いてきた大きな理由の一つです。

このように、ヒドラは単なる小さな無脊椎動物ではなく、その柔軟な生態と驚異的な適応力によって、水中環境での生活を巧みにこなしているのです。

ヒドラの驚異的な再生能力

ヒドラは、生物界の中でも極めて特異な再生能力を持つ生物として知られています。その驚異的な能力により、体が切断されたとしても、各部分が完全な個体として再生します。この特性は、ヒドラを「不老不死の生物」と呼ぶ要因の一つであり、科学者たちはそのメカニズムを解明するために多くの研究を行っています。

ヒドラの再生能力の根本には、幹細胞の自己更新能力の高さと、それを制御する遺伝子の働きが関与しています。ここでは、ヒドラがどのように再生を行うのか、その驚異的な仕組みを詳しく解説します。

再生の仕組み

ヒドラの再生能力の最大の特徴は、どの部分を切断しても、完全な個体に再生するという点です。例えば、体を二つに切断すると、それぞれが新しいヒドラへと成長します。さらに細かく分割した場合でも、すべての断片が新たな個体として形成されることが確認されています。

1. 体を切断しても、それぞれが完全な個体に再生

ヒドラの体を切断すると、以下のようなプロセスで再生が進行します。

- 切断後すぐに細胞が集まり、傷口を閉じる

- 組織が再構成され、新しい器官が形成される

- 数日以内に新しいヒドラとして完全に回復

この再生のプロセスは「モルファラクシス(形態再生)」と呼ばれ、細胞分裂を伴わずに組織が再編成される点が特徴的です。つまり、既存の細胞が移動し、新しい体の構造を形成することで、短期間で再生が完了するのです。

2. 頭側と足側の再生能力

ヒドラの再生においては、「どの部位がどの器官を形成するのか」という部位特異性も重要です。一般的に、頭側(口盤)と足側(足盤)は、それぞれの部位の特性を維持しながら再生が行われます。

- 頭を切断:足側の細胞が頭を再生し、新たな口盤と触手が形成される

- 足を切断:頭側の細胞が足を再生し、新たな足盤が形成される

- 体の中間部分を切断:中間部分の断片は両端に「頭」と「足」を形成する

この特性により、ヒドラはどのように切断されても完全な個体に再生することができるのです。

3. 体のどの部分からでも再生可能

ヒドラの再生能力は、単に「特定の部位が回復する」だけではなく、どの部分からでも完全な個体へと再生するという点で非常に特異的です。たとえば、体の一部を細かく切り刻んだとしても、それぞれの断片が新しいヒドラへと成長することが可能です。

このような現象は他の動物ではほとんど見られません。たとえば、トカゲの尻尾が再生する場合、その部位だけが再生するに過ぎません。しかし、ヒドラは体の一部分があれば、それだけで完全な個体を形成することができるのです。

なぜ再生できるのか?

ヒドラの驚異的な再生能力の背後には、幹細胞の自己更新能力の高さが関係しています。ヒドラの細胞は、常に分裂を繰り返し、新しい細胞へと入れ替わる性質を持っています。この特性が、ヒドラが老化しない理由の一つともされています。

1. 幹細胞の自己更新能力が非常に高い

ヒドラの体内には三種類の幹細胞が存在し、それぞれが特定の細胞へと分化します。

- 表皮幹細胞:外側の細胞(表皮)を形成

- 消化管幹細胞:内側の細胞(消化器官)を形成

- 間充織幹細胞:神経細胞や刺胞細胞などを形成

これらの幹細胞は常に活発に分裂しており、損傷した部分を迅速に修復することができます。そのため、ヒドラは切断されても短期間で元の状態に戻ることが可能なのです。

2. FoxO遺伝子が再生に関与

ヒドラの再生能力を支えているもう一つの重要な要素がFoxO遺伝子です。この遺伝子は幹細胞の自己更新に関与し、ヒドラが常に新しい細胞を作り続けることを可能にしています。

研究によると、FoxO遺伝子の発現が低下すると、ヒドラの幹細胞が減少し、再生能力が低下することが確認されています。つまり、この遺伝子が活発に働いている限り、ヒドラは常に若々しく、再生能力を維持することができるのです。

3. 他の動物では見られない高度な組織修復能力

ヒドラの再生能力は、単なる傷の修復ではなく、完全な個体の再構築を可能にする点で、他の動物とは一線を画しています。例えば、哺乳類の場合、損傷した細胞は修復されるものの、完全に元通りになるわけではありません。しかし、ヒドラは幹細胞を活用することで、完全な個体へと回復することができるのです。

この能力が解明されることで、将来的には人間の医療にも応用できる可能性があります。特に、ヒドラの再生機構を人間の細胞に応用することで、組織再生や不老不死の研究が進むことが期待されています。

ヒドラは単なる小さな生物ではなく、その再生能力により、生物学の発展に大きく貢献する可能性を秘めています。

ヒドラの生殖方法

ヒドラは、生息環境や栄養状態に応じて無性生殖と有性生殖の両方を行うことができる生物です。この柔軟な生殖戦略により、ヒドラは安定した環境では効率的に増殖し、厳しい環境下では生存を維持するための対策を講じます。

無性生殖(出芽)

ヒドラは、栄養状態が良いときに無性生殖を行い、出芽によって個体数を増やします。この方法では、親の体の側面から小さな突起(芽)が形成され、それが徐々に成長し親と同じ形態を持つ個体へと発達します。

出芽のプロセスは以下の通りです。

- 親個体の体表に小さな芽が発生

- 芽が成長し、触手や口盤が形成される

- 一定の大きさに達すると、親から分離して独立

この方法により、ヒドラは効率的に繁殖し、短期間で個体数を増やすことができます。

有性生殖

ヒドラは、環境が悪化すると有性生殖を行うことで、生存戦略を強化します。温度の低下や栄養不足が発生すると、体の側面に卵巣や精巣を形成し、受精を行います。

有性生殖の流れは以下の通りです。

- オスは精巣を形成し、精子を放出

- メスは卵巣を形成し、受精卵を発生

- 受精卵は耐久卵となり、環境が回復するまで休眠

- 適切な条件になると孵化し、新しいヒドラが誕生

この耐久卵は極端な環境変化にも耐えることができるため、ヒドラは過酷な条件下でも生存し続けることが可能です。

クラゲ世代がないヒドラの特殊性

ヒドラはクラゲ世代を持たないという点で、他のヒドロ虫類とは異なる特徴を持っています。一般的なヒドロ虫では、ポリプ(付着型の個体)からクラゲ形態が発生し、クラゲが有性生殖を行うのが一般的です。しかし、ヒドラはポリプのまま有性生殖を行い、一生をポリプ形態で過ごします。

この特徴は、ヒドラが淡水環境に適応した結果と考えられており、クラゲ形態を持たないことで、限られた環境でも安定して繁殖できる仕組みを確立しています。

ヒドラの神経系と行動

ヒドラは、脳を持たないにもかかわらず、刺激に対して適切に反応し、捕食や防御、移動を行うことができます。これは、全身に広がるシンプルな神経ネットワークによるものです。

また、特定の化学物質に敏感に反応し、捕食行動を活性化させるメカニズムを持っています。ここでは、ヒドラの神経系とそれに基づく行動の特徴について解説します。

シンプルな神経ネットワーク

ヒドラの神経系は、脳を持たない「神経網」という特徴的な構造を持っています。これは、全身に広がる神経細胞がネットワークを形成し、刺激に応じて素早く反応するシステムです。

神経網の特徴として、以下の点が挙げられます。

- 集中した神経中枢がなく、全身の神経細胞が直接連携

- 光や物理的刺激に対して単純な反応を示す

- 神経の伝達が全身に広がり、刺激の方向に関係なく動作

たとえば、ヒドラに触れると全身が収縮するのは、この神経ネットワークが即座に信号を伝達するためです。これは、外敵から身を守るための防御反応として機能します。

光や化学物質に対する反応

ヒドラは、光や化学物質に対して特定の反応を示します。特に、捕食時の化学的な刺激には強く反応します。

1. 捕食時のグルタチオン反応

ヒドラはグルタチオンという化学物質に敏感に反応します。グルタチオンは、獲物の体内から放出される成分であり、ヒドラが捕食行動を開始するトリガーとなります。

捕食の流れは以下のようになります。

- 獲物が触手に触れると、刺胞が発射される

- 獲物がグルタチオンを放出すると、ヒドラの口が開く

- 触手が獲物を口元へ運び、捕食が完了

このグルタチオン感受性は、ヒドラが効率的に獲物を捕らえるために発達した生理的メカニズムと考えられています。

2. 危険を感じると収縮して防御

ヒドラは外部からの刺激に対して、瞬時に体を縮めて防御する反応を示します。

- 外的刺激を受けると、体全体が収縮し、触手を小さくする

- 刺激の強さによっては、基質から離れて移動する

- 水流や化学物質の変化にも反応し、安全な場所へ移動

この反応は、シンプルな神経系でありながら、生存に必要な防御行動を実現していることを示しています。

移動と行動のバリエーション

ヒドラは主に固着生活を送りますが、必要に応じて移動する能力も持っています。その移動方法にはいくつかの種類があります。

1. バク宙移動(アクロバティックな移動)

ヒドラはバク宙をするような動きで移動することができます。この方法では、以下のような動作が行われます。

- 足盤を基質から離し、触手を地面に付着

- 触手を強く縮めて、体を弾くように跳ね上げる

- 空中で回転し、新たな位置に着地

この移動方法は、短時間で遠くへ移動するのに適しており、外敵の接近を察知した際などに見られます。

2. ループ移動(尺取虫のような動き)

ヒドラは、足盤と口盤を交互に使いながら尺取虫のような動きで移動することもあります。この方法では、まず口盤を前方に伸ばして基質に付着し、その後足盤を持ち上げて口盤の近くに移動します。

この動きは比較的ゆっくりであり、捕食ポイントを変えたり、新しい付着場所を探す際に使用されます。

3. 触手を巧みに使った捕食行動

ヒドラの触手は単なる捕獲器官ではなく、高度な操作が可能な動作を行います。

- 獲物が近づくと触手をゆっくり広げる

- 刺胞が発射され、獲物を捕獲

- 触手を使って獲物を口元へと運ぶ

触手の動きは、神経網による単純な反応の積み重ねですが、それが連携することで効率的な捕食行動が可能になっています。

ヒドラの行動の柔軟性

ヒドラの行動は単純に見えますが、外部刺激に応じた適応能力が備わっています。

- 捕食時には化学物質に反応して素早く口を開く

- 危険を感じると収縮し、防御態勢を取る

- 移動が必要な場合には、バク宙やループ移動を使い分ける

このように、ヒドラは脳を持たないながらも、神経ネットワークを活用して生存に適した行動を選択することができるのです。

研究対象としてのヒドラ

ヒドラは、発生生物学や再生医療の研究において重要なモデル生物です。その幹細胞の自己更新能力や老化しない特性は、将来的に人間の医療にも応用が期待されています。

発生生物学や再生医療研究への応用

ヒドラは驚異的な再生能力を持ち、幹細胞研究のモデル生物として注目されています。特に、細胞がどのように自己更新し、損傷を修復するのかを解明するための研究が進められています。

- 幹細胞が常に分裂し、新しい組織を形成

- 体のどの部分からでも完全な個体を再生可能

- 再生医療の技術開発に応用が期待される

老化しない生物としての研究

ヒドラは、生物学的に老化しないと考えられています。その理由の一つがFoxO遺伝子の働きであり、これが幹細胞の活性を維持し続けることが示唆されています。

- FoxO遺伝子が幹細胞の寿命を延ばす

- 細胞の恒常的な再生により、老化による衰えが見られない

- ヒドラの遺伝子研究が「不老不死」のメカニズム解明につながる可能性

DNA修復と遺伝子解析

ヒドラはDNA修復能力が非常に高く、遺伝子の進化研究にも役立っています。特に、人間と6,000以上の共通遺伝子を持っており、これを解析することで遺伝子の進化や病気の原因解明が期待されています。

- DNA修復機構が高度に発達

- 幹細胞の遺伝子解析により、長寿研究が進展

- ヒドラのゲノム情報が、進化の過程を明らかにする鍵となる

微生物との共生と免疫学的研究

ヒドラは共生藻を体内に持ち、光合成による栄養供給を受けています。この関係は、微生物との共生の研究に役立っており、免疫学的なメカニズム解明の手がかりとなっています。

- 共生藻が光合成を行い、ヒドラに栄養を供給

- ヒドラの免疫系が共生関係を維持する役割を果たす

- 抗菌ペプチド「ヒドラマシン」の発見により、新しい抗生物質研究が進展

このように、ヒドラは生物学のさまざまな分野で重要な研究対象となっており、将来的に医学やバイオテクノロジー分野での応用が期待されています。

まとめ

ヒドラは、淡水に生息する小型の刺胞動物であり、驚異的な再生能力や独自の神経系を持つことで知られています。単純な構造ながらも、捕食・防御・移動といった多様な行動を取り、厳しい環境でも生き延びることができる生物です。

ヒドラの特徴と生態

ヒドラは、脳を持たないにもかかわらず、神経網を通じて刺激に反応し、効率的な捕食や防御行動を行います。また、適応能力が高く、出芽による無性生殖や有性生殖を使い分け、環境に応じた繁殖戦略を取ることで、個体数を維持しています。

- 触手の刺胞を利用して獲物を捕らえる

- グルタチオン反応による高度な捕食メカニズム

- 危険を感じると収縮し、防御姿勢を取る

- バク宙やループ移動による移動能力

再生能力と不老不死の可能性

ヒドラは、驚異的な再生能力を持つ生物として、科学者の関心を集めています。幹細胞の自己更新が活発であり、体のどの部分からでも完全な個体として再生することが可能です。また、FoxO遺伝子の働きにより、老化による衰えが見られない点も注目されています。

- 幹細胞が常に新しい細胞を供給

- 切断された部分がそれぞれ独立した個体へと成長

- 老化が見られず、長期間にわたって生存可能

研究対象としての重要性

ヒドラは、発生生物学や再生医療の研究において重要なモデル生物となっています。特に、人間と6,000以上の共通遺伝子を持つことから、遺伝子研究やDNA修復の分野でも貴重なデータを提供しています。

- 再生医療や幹細胞研究に活用

- 不老不死のメカニズム解明に貢献

- 抗菌ペプチド「ヒドラマシン」の発見による医療応用

ヒドラの可能性と今後の研究

ヒドラの研究は、人間の医療やバイオテクノロジーの進歩に大きく貢献する可能性を秘めています。再生医療や長寿研究、さらには新たな抗菌物質の開発など、今後の研究の進展によって多くの応用が期待されます。

単純な構造を持ちながらも、高度な生理機能を備えるヒドラは、生物学の未来を切り開く鍵となる生物であり、今後もさらなる研究が進められることでしょう。